의료 분야에서 초기 인공지능(AI)은 MRI, CT 같은 영상 진단기기 결과를 판독할 때 사용하는 보조 수단에 그쳤다. AI는 의사가 영상을 판독할 때 놓치기 쉽거나 이상 병변 맞는지 구분이 어려운 부분을 1차적으로 판별해 알려주는 역할을 주로 맡았다. 영상 진단 장비와 병원 PACS(의료영상저장전송시스템)를 중심으로 적용됐다.

최근 의료 AI는 한층 더 가까운 존재가 됐다. 휴대폰에 접목해 한 번의 촬영으로 피부암, 탈모 등의 질병 가능성을 확인하고, 수면의 질과 정서 상태를 측정해 알맞은 해결법을 제시한다. 스마트워치 등을 통해 심혈관 기능을 살펴 심장마비 등 사망 위험이 높은 위급상황을 미리 감지해 알려주기도 한다. 보조 수준에서 벗어나 예방 영역을 아우른 것이다.

다만 빠르게 발전하는 기술에 비해 상용화 단계는 더디기만 하다. 쉴 새 없이 변화하는 AI 시장에서 수가나 데이터 규제가 발목을 잡기 때문이다. 질환 예측 기술 연구에 몰두하고 있는 의료 AI 기업 메디웨일의 최태근 대표와 이근영 최고제품책임자(CPO)를 만나 의료 AI 산업의 역할과 기대를 짚어봤다.

Q. 의료 AI 기술은 어느 정도 보편화 됐나.

최 대표 = 사람과 대화가 가능한 생성형 AI 챗GPT의 등장으로 AI 자체는 사람들에게 꽤 친숙한 존재가 됐다. 그러나 의료 AI는 기대만큼 자리 잡지 못했다. 활용도나 실제 임상 적용도로 보면 활발한 상태는 아니다.

유용한 AI 제품인지를 판가름할 때는 몇 명이나 해당 제품을 이용했는지, 매출이 얼마나 되는지를 보면 된다. 그런 면에서 현재 의료 AI는 걸음마 수준이다. 아직 많은 사람들이 의료 AI를 통한 혜택을 받지 못하고 있다는 뜻이다. 산업으로 보자면 의료 AI는 1세대라고 하기도 애매한 0.5세대쯤에 걸쳐 있다.

그러나 정책이나 기술적으로 산업이 안착할 환경이 갖춰지고 있고, 의료진은 물론 국민들이 새로운 기술을 받아들일 준비가 돼 있다. 조만간 의료 AI 시장도 폭발적인 성장이 있을 것이다.

Q. 다양한 의료 AI 기술 중 상업화 가능성이 높은 분야는 무엇인가.

최 대표 = 앞으로의 의료 AI 기술은 진단 보조, 치료 영역과 함께 ‘예방’에 역점을 둬야 한다. 질환 발생 가능성을 파악할 수 있도록 환자 상태를 정략적으로 측정할 수 있어야 한다. 또 질환이 생기거나 악화되지 않도록 해결책을 주면서 지속적으로 모니터링을 이어가야 한다. 심혈관, 인지 기능 등의 상태를 수치화 해 살피면서 적시에 응급상황을 알려줄 수 있는 AI 제품의 수요가 높아질 것으로 본다.

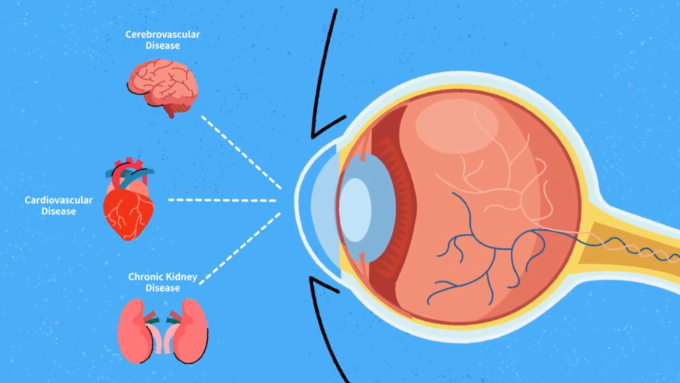

특히 만성질환에서 의료 AI의 역할은 더욱 커질 것이다. 미국에는 당뇨 환자의 망막 검사를 통해 심혈관질환 등 합병증 발생 가능성을 분석하는 기업이 있다. 이 같은 분석은 동네 의료기관의 검사를 통해 건강을 지키는 ‘골든타임’을 가질 수 있도록 돕는다. 만성질환 진단 및 예방 분야는 최근 산업화가 가장 빨리 진행되고 있는 사업이다.

망막은 인체 장기 중 유일하게 의사가 직접 동맥과 정맥을 관찰할 수 있는 부분이다. 여러 연구들에 따르면 망막 검사를 이용해 심혈관질환, 콩팥질환 같은 질병의 위험도를 파악할 수 있다. 지난해 국제학술지 ‘네이처(Nature)’에는 망막 사진을 AI로 학습해 퇴행성 뇌질환인 파킨슨병을 예측했다는 영국 연구진의 논문 결과가 실리기도 했다. 메디웨일

Q. 주목할 만한 의료 AI 연구가 있다면 소개해 달라.

이 CPO = 망막은 피부 속 혈관에 침투하지 않고 미세혈관을 직접 관찰할 수 있는 유일한 신체 기관이다. 100여년 전부터 망막을 통해 대사질환이나 혈관질환을 예측할 수 있을 것이란 주장이 있었지만, 그동안 정성적 연구만 진행돼 왔다. 이후 2018년 망막 검사 이미지로 나이, 성별, 흡연 여부 등을 유추했다는 논문 결과가 발표되고, 다시 망막 관련 연구들이 활기를 띠기 시작했다.

특히 한국은 매년 모든 성인이 건강검진을 하고 망막 검사를 포함한 다양한 진단을 받고 있어 각종 데이터를 얻을 수 있다. 이를 토대로 망막과 질환의 연관성에 대한 실마리를 해외보다 빠르게 찾아낼 것으로 기대한다.

아울러 알츠하이머병 같은 치매질환 관리 측면에서 AI 연구가 주목받고 있다. 치매는 걸리고 나면 완치가 어렵기 때문에 증상 악화를 늦추거나 예방하는 것이 중요하다. 디지털 치료기기처럼 AI 기반 어플리케이션을 활용한 인지훈련 모델은 환자가 매일 틈틈이 사용함으로써 효과적으로 증상을 관리하는 치료법이 될 것이다.

Q. 미래 의료 AI는 어떤 방향으로 나아갈 것이라고 생각하나.

최 대표 = 의료 AI의 활용도를 높이려면 ‘측정’이 쉬워야 한다. 사람의 작은 행동과 변화를 감지해 측정할 수 있어야 한다. 그런 면에서 미래에는 웨어러블 디바이스와 AI가 결합하는 사례가 많아질 것으로 예상한다.

의료기기 하드웨어 기업은 더 작고 질이 좋은 장비를 만들고, 소프트웨어 기업은 손쉽게 질환을 감별하고 측정하는 기술을 구현해 서로 손을 잡는 방식이 갈수록 주목을 받을 것이다. 실제로 미국에서는 카메라 회사와 의료 AI 기업이 협력해 휴대폰용 안저검사 렌즈를 제작했다. 소형 렌즈를 휴대폰 카메라에 부착하기만 하면 사진 기능과 어플리케이션을 통해 안저 검사가 가능하다.

이 CPO = 의료 AI가 탑재돼 있지 않은 의료기기는 앞으로 임상 현장에서 외면을 받을 것이라고 생각한다. 또 AI는 의사를 보조하는 수준을 벗어나 단독으로 취할 수 있는 일이 늘어날 것이다. 예를 들어 일상적으로 이뤄지는 만성질환 검사나 질환 관리는 AI가, 희귀질환 같은 특이한 사례 진단은 의사가 맡아 업무를 분리하는 시대가 올 수 있다.

Q. 현 의료 AI 정책은 어떻게 개선돼야 한다고 보는가.

최 대표 = 디지털 헬스케어 시장은 빠르게 바뀐다. 이런 시장 분위기를 대변해줄 기구가 필요하다. 의료 산업 규제나 정책에 대해 정부 부처와 얘기할 때면 ‘기관에서 일하시는 분들은 새로운 기술에 대해 모르는 부분이 많구나’라고 느끼게 된다.

물론 의료라는 것이 생명과 연관돼 있는 만큼 규제가 까다로울 수밖에 없지만, 최신 기술이나 새로운 산업에 대해 목소리를 낼 수 있는 기구가 있으면 보다 유연한 제도를 만들 수 있을 것이라고 생각한다.

이 CPO = 지금은 모든 데이터가 병원 소유이기 때문에 기업 입장에서는 데이터를 회사 안으로 끌고 오기가 쉽지 않다. 환자들의 개인 정보를 최대한 지키는 선에서 데이터가 자유롭게 오갈 수 있는 제도를 만들어야 한다.

또 전통적 의료기기들은 안전성이나 효과성에 대한 임상적 근거를 오랜 기간 축적해 수가를 적용 받기 쉽다. 하지만 AI의 기술은 매일 발전을 거듭하다보니 집중적으로 임상 데이터를 모으기 어렵고 또 수가를 적용 받기도 힘들다. AI 기술을 믿고 융통성 있는 수가를 적용할 수 있는 방안이 필요하다.

박선혜 기자 betough@kukinews.com